Los y las

subalternas pueden hablar:

algunas reflexiones sobre historia y memoria a partir de una

experiencia

pedagógica

Subalterns

can speak: some

reflections on history and memory from a pedagogical experience

Laura

Rodríguez Agüero

Consejo

Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas

(CONICET),

Universidad

Nacional de Cuyo, Argentina.

lrodriguezaguero@gmaail.com

Resumen. En el presente trabajo

nos proponemos reflexionar acerca de las posibilidades, límites

y desafíos que

se presentan en la práctica docente cuando jóvenes de

sectores subalternos

emprenden la tarea de escribir sus propias historias. Estas reflexiones

surgen

a partir de una experiencia pedagógica desarrollada en el marco

del Programa

Pueblos Originarios y Escuelas Rurales de la UNCuyo. Consideramos que la fragmentación y la

discontinuidad es un rasgo de la memoria colectiva de los sectores

subalternos,

sin embargo, en ocasiones encuentra espacios para expresarse y

tensionar la

historia oficial. En esa dirección, en esta ocasión,

decidimos convertir

nuestros espacios curriculares en ámbitos de reflexión

personal y colectiva

donde los y las subalternos (parafraseando a la filósofa india

Gayatri Spivak)

“pudieron hablar”, para luego plasmar sus historias en

fanzines.

Palabras

clave. Historia, memoria,

subalternidad, acceso a la universidad, jóvenes.

Abstract.

In this paper we propose to reflect on the possibilities, limits

and

challenges that arise in teaching practice when young people from

subaltern

sectors undertake the task of writing their own stories. This

pedagogical

experience has been developed within the framework of the Program for

Indigenous Peoples and Rural Schools of the UNCuyo. We consider that

the

collective memory of the subaltern sectors is characterized by the

fragmentary

and discontinuous, however, it sometimes tries to find spaces to

express itself

and stress the official history. In that direction, on this occasion we

decided

to turn our curricular spaces into areas for that reflection -personal

and

collective- in which subaltern people (paraphrasing the Indian

philosopher

Gayatri Spivak) “could speak”.

Keywords.

History, memory, subalternity, university access, young people.

Introducción

[1]

Los nadies:

los hijos

de nadie, los dueños de nada.

(…)

Que no son, aunque

sean.

Que no

hablan idiomas,

sino dialectos.

Que no

hacen arte, sino

artesanía.

Que no

practican

cultura, sino folklore.

Que no son

seres

humanos, sino recursos humanos.

Que no

tienen cara,

sino brazos.

Que no

tienen nombre,

sino número.

Que no

figuran en la

historia universal, sino en la crónica

roja de la

prensa

local.

Eduardo

Galeano. Los nadies (1940)

En el presente

trabajo nos proponemos

reflexionar acerca de las posibilidades, límites y

desafíos que se presentan en

la práctica docente cuando jóvenes de sectores

subalternos emprenden la tarea

de escribir sus propias historias. La

sistematización de experiencias es una metodología

ampliamente utilizada

en el campo educativo. Tal como ha señalado Jara (2013),

consiste en la

interpretación crítica de una o varias experiencias, que

son reconstruidas para

dilucidar la lógica y los sentidos subyacentes en el proceso

vivido, los

diversos factores que intervinieron y su relación. La

sistematización se

propone producir conocimientos y aprendizajes significativos que

posibiliten

“apropiarse críticamente de las experiencias vividas,

comprenderlas

teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva

transformadora”

(Jara, 2013, p. 78).

Consideramos que

la memoria colectiva de los

sectores subalternos se caracteriza por lo fragmentaria y discontinua,

sin

embargo, en ocasiones intenta encontrar espacios para expresarse y

tensionar la

historia oficial. En esa dirección, a partir de una experiencia pedagógica desarrollada en

el

marco del Programa Pueblos Originarios y Escuelas Rurales de la UNCuyo, decidimos convertir nuestros espacios

curriculares en ámbitos para esa reflexión personal y

colectiva en la que los y

las subalternos (parafraseando a la filósofa india Gayatri

Spivak) “pudieran

hablar”, para luego plasmar sus historias en fanzines

[2]

.

El Programa Pueblos Originarios y Escuelas Rurales se implementa desde el año 2004 y depende

de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCuyo.

Durante ese año, a

raíz de que un importante grupo de alumnos/as de comunidades

huarpes

[3]

no lograra

ingresar a la carrera elegida, se decidió complementar la beca

que ya se les

otorgaba con una Nivelación Académica previa al curso de

ingreso a las diversas

facultades. Para ello se incluyó información y

orientación vocacional, como así

también una propuesta pedagógica que contemplaba

Comprensión y producción de

textos, Historia, Matemática, Informática,

tutorías y un espacio de actividades

vinculadas al deporte y la recreación. Este cursado apuntaba a

fortalecer la

ambientación a la vida en la ciudad y a brindar las herramientas

necesarias

para el desarrollo y la permanencia en la universidad. Durante el

cursado anual

los y las estudiantes debían asistir y aprobar distintos

espacios curriculares.

Hacia 2012 las postulaciones a la beca por parte de la población

huarpe

comenzaron a menguar por lo que el programa se amplió a

estudiantes

provenientes de escuelas de gestión social (organizadas desde

las propias

comunidades) y a poblaciones rurales en general. A su vez, de

comunidades

huarpes se amplió a pueblos originarios con el objetivo de

incluir a otras

poblaciones tales como quechua y aymara pertenecientes

a la

robusta comunidad boliviana de la provincia y a población

mapuche/pehuenche del

sur de Mendoza.

Convencidas de

que el aprendizaje significativo es

aquel que se vincula con la vida de los y las estudiantes, a partir de

2018, desde los espacios

curriculares

Historia y Comprensión y producción de textos, llevamos a

cabo un proyecto que

se propone reconstruir y reflexionar sobre la propia historia a la luz

del

estudio de “la Historia”, utilizando herramientas y

recursos brindados por

ambas materias. La idea es que mientras reconstruyen -y reflexionan-

sobre sus

trayectorias vitales y comunitarias, los y las estudiantes pongan en

práctica y

trabajen con contenidos y procedimientos necesarios para su ingreso a

la vida

universitaria (conocimientos de informática, historia argentina

y herramientas

para comprender y producir un texto).

Esta

apuesta pedagógica por un lado estuvo (y está) atravesada

por múltiples

dificultades y desafíos, ya que promover

espacios en los que los y las alumnas tomen la palabra implica

enfrentarnos a una serie de factores y dimensiones inesperadas,

sumamente

complejas de abordar desde la práctica docente. A la vez,

reflexionar

críticamente sobre la experiencia docente en un escenario como

el aludido,

permite nuevos aprendizajes sumamente ricos para revisar dicha

práctica. A

continuación, presentaremos algunas herramientas conceptuales

que guiaron esta

experiencia pedagógica para luego describir el proceso de

elaboración de

fanzines.

Algunas

precisiones conceptuales

[4]

En la experiencia

pedagógica llevada a cabo hemos

tenido en cuenta algunas herramientas conceptuales que nos han servido

para

encarar y reflexionar sobre la tarea realizada, siempre en permanente

ida y vuelta

entre teoría y práctica.

En primer lugar,

tenemos en cuenta que la memoria

es una construcción individual y colectiva, es decir que es una

construcción

social que involucra tanto los contextos en los que se producen los

discursos

del pasado, las posiciones sociales que cada sujeto ocupa en esos

contextos,

así como las experiencias de vida personales y grupales. En esa

dirección

seguimos a Halbwachs cuando señala que el recuerdo individual es

sustentado y

organizado por la memoria colectiva, es decir, por un contexto social

del que

forman parte el lenguaje, las representaciones sociales del tiempo y el

espacio, las clasificaciones de los objetos y de la realidad externa al

sujeto,

y las relaciones que el individuo mantiene con la memoria de los

demás miembros

de un mismo ambiente social. Es decir que, para que sea posible

reconstruir un

recuerdo, es preciso que esta reconstrucción se haga a partir de

datos o

nociones comunes que comparten quienes conforman un grupo social. Por

lo tanto,

recordar significa volver a evocar mediante la interacción

social, el lenguaje

y las representaciones colectivas, o sea, reactualizar la memoria del

grupo

social de pertenencia (Halbwachs, 2004, p.263 -287). Dicha

reactualización sólo

es posible a través de la existencia de los marcos sociales

[5]

que aseguran la supervivencia del

recuerdo colectivo.

El trabajo que

realizamos con estudiantes de

pueblos originarios y de zonas rurales implica acudir a esos marcos

sociales,

interrogarlos, tensionarlos. En este punto es importante mencionar que

los

sujetos interpretan su propia historia y la de los otros bajo

circunstancias

dadas que inexorablemente los constriñen, razón por la

cual, esta operación

viene acompañada por una serie de problemas vinculados con

ciertas marcas de

origen de los y las jóvenes. En este punto podemos

señalar que las marcas de

clase, raciales/étnicas, generacionales y genéricas

atraviesan y configuran

dichos marcos y generan algunas dificultades al momento de evocar el

pasado.

Una de ellas, mencionada al comienzo, tiene que ver con la

fragmentariedad de los

marcos memoriales debido, entre otras cosas, a la condición de

migrantes

recientes de muchos/as de ellos/as que les impide conocer trayectorias

familiares más allá de su madre o padre. Sumado a otros

condicionantes tales

como el escaso acceso a la educación formal, el analfabetismo y

en algunos

casos el limitado manejo del castellano de familiares cercanos,

además del

exiguo tiempo con el que cuentan para realizar este tipo de

reflexiones.

Además, tal como ha señalado Halbwachs, las relaciones

sociales de dominación

determinan la forma del proceso de recuperación y

articulación de las

narrativas sobre el pasado, hecho que observamos claramente en la

experiencia

pedagógica aquí presentada cuando lo que predomina es la

ausencia o la

tergiversación de estas historias en los escasos registros

escritos.

En

relación con esto último, seguimos a Gramsci

cuando señala que las clases subalternas no constituyen un actor

homogéneo, y

que, por el contrario, su composición es múltiple y

contradictoria. El pueblo

es un conjunto de clases subalternas compuesto por diversos estratos

determinados no sólo por el espacio, sino también por el

tiempo. Es decir, las

formaciones culturales de los subalternos y subalternas difieren de las

de los

estratos cultos, y a su vez se configuran en la dinámica de las

relaciones

sociales y las particularidades ideológicas del proceso

histórico por el que

atraviesa el conflicto social. Por esta razón, las

prácticas culturales y la

construcción de la memoria colectiva de los sectores populares,

dado que se

organizan desde dichas determinaciones sociales, en su condición

de

subalternidad, carecen de sistematicidad y se estructuran de modo

fragmentario

y discontinuo (Gramsci, 2004, pp. 488-489). Este señalamiento

realizado por

Gramsci es sumamente iluminador para nuestra experiencia ya que el

principal

obstáculo con el que se encuentran los y las estudiantes es la

discontinuidad

de las historias y la ausencia de sistematicidad. De hecho, el trabajo

comienza

con el interrogante planteado por Ezequiel Adamovsky (cuyo libro

“Historia de

las clases populares en Argentina” sirve de guía para el

cursado)

[6]

sobre las

posibles causas que expliquen la ausencia de historias de los y las

subalternas

contadas en primera persona (punto que retomaremos más

adelante).

Una herramienta

teórica y metodológica que nos

sirve para llevar a cabo esta experiencia es la historia oral, ya que

para

incluir las voces de los sectores subalternos (en este caso

reconstrucciones en

primera persona) resulta primordial utilizar testimonios y entrevistas

que nos

aproximan a aquellos sectores sociales que no se hallan “registrados” en el

acervo documental. Paul Thompson señala que, entre las fuerzas y

potencialidades de la historia oral se hallan las “voces ocultas” de

aquellos sujetos “cuyas vidas están al margen del poder y

cuyas

voces permanecen ocultas porque sus vivencias improbablemente sean

documentadas

en los registros” (Thompson, 2003, p. 21). Para este autor,

las voces escondidas pertenecen sobre todo a las mujeres, razón

por la cual la

historia oral ha sido fundamental a la hora de hacer historia de

mujeres,

aunque también incluye a otros sectores sociales como

trabajadores no

sindicalizados, marginados, etc. Otra de las potencialidades es la de

las “esferas escondidas”, es decir, “los aspectos de la mayoría de la vida de

las personas que raramente aparecen representadas en los registros

históricos” (Thompson, 2003, p. 22). En esa dirección,

al no

encontrar acervos documentales ni registros escritos, la principal

fuente de

información usada por estudiantes es la entrevista a familiares,

vecinos y

personas conocidas en general. Tal como afirma Thompson, las primeras

búsquedas

realizadas por los y las estudiantes con herramientas de la historia

oral,

los/as -y nos- llevan a descubrir esferas inimaginadas de sus

trayectorias

individuales y comunitarias.

Por

último, otro elemento que tenemos en cuenta al

intentar reconstruir historias “parciales y

discontinuas” a partir de testimonios, son “los

trabajos de la memoria”, algunos de los cuales son el silencio,

el recuerdo y

el olvido. El silencio y el olvido, presentes siempre en los procesos

de

memoria, son “difícilmente detectables y constituyen la

otra cara del recuerdo

(…) Hay silencios que

pueden significar ocultación; o señalan el límite

entre lo que el comunicador

considera decible o indecible. La ocultación reproduce una

voluntad de

esconder, de eliminar de la comunicación un objeto que no ha

sido olvidado” (Cuesta

Bustillo, 2007, p. 32). Este trabajo

puede ser realizado tanto por la memoria individual como por las

memorias de

grupo (Cuesta Bustillo, 2007).

Sin embargo, entre ambos conceptos hay diferencias, ya que el hecho

de que

una sociedad no hable sobre un tema, no implica que el mismo haya sido

olvidado, sino que pueden haber actuado ciertos factores como el temor

a no ser

creído, las circunstancias sociales o la imposibilidad de

expresar lo

indecible. Este “trabajo de la memoria” está

presente a lo largo del proyecto

descripto. El silencio como ocultación o límite entre lo

decible e indecible

resulta crucial. Tal como han expresado en más de una

oportunidad los/as

estudiantes, muchas de sus historias son muy dolorosas para ser

contadas, razón

por la cual algunos/as de ellos/as deciden no participar del proyecto.

Sin

embargo, en las experiencias realizadas hasta el momento, con el

transcurso de

las clases todos/as terminan uniéndose y reconstruyendo sus

historias.

La

experiencia fanzinera

En esta propuesta

participaron durante 2018, 2019,

2020 y 2021 estudiantes de comunidades de pueblos originarios, de la

comunidad

boliviana, y chicos y chicas egresadas de escuelas vinculadas a

organizaciones

comunitarias de barrios de la ciudad de Mendoza y de Godoy Cruz. Su

desarrollo

fue transversal a los espacios curriculares Historia,

Comprensión y Producción

de Textos e Informática.

La experiencia

contó de los siguientes

momentos: en primer lugar, al comenzar el cursado y como parte de las

actividades diagnóstico, debieron escribir sus historias de

vida. Esta herramienta

metodológica (método

biográfico) consistió en “el despliegue de sucesos

de vida (cursos de vidas) y

experiencias (historias de vida) a lo largo del tiempo, articulados con

el

contexto inmediato y vinculados al curso, o historias de vida de otras

personas

con quienes han construido lazos sociales (familia, escuela, barrio y

trabajo)”

(Sautu, 2004, p. 22). La investigación biográfica, al

estar focalizada en las

experiencias personales, lleva a que el relato que hace la persona no

sea “sólo

una descripción de sucesos sino también una

selección y evaluación de la

realidad” (Sautu, 2004, p. 23). Esas historias, compartidas en el

aula, si bien

no son utilizadas en ese momento sirven como primer acercamiento al

ejercicio

propuesto por el proyecto.

En segundo lugar,

los y las alumnas debieron, al final

de cada

trabajo práctico de Historia argentina realizado con el texto de

Ezequiel

Adamovsky “Historia de las clases populares en la

Argentina”, escribir un

“texto paralelo” en el que reflexionaron sobre el proceso

histórico estudiado,

a partir de la historia personal y comunitaria. Así, por

ejemplo, si se estaba

estudiando la inmigración de comienzos del s. XX, debían

hacer referencia a las

migraciones recientes en la región; si se estudiaba las

condiciones de trabajo de

determinados colectivos de trabajadores/as en determinado momento

histórico,

ellos/as debían reflexionar sobre las condiciones de trabajo

propias y de sus

comunidades. A su vez, cuando estudiamos la situación de las

mujeres en

distintos momentos históricos, debían analizar qué

papel cumplían las mujeres

en sus comunidades, de qué modo se expresaba la división

sexual del trabajo en

el campo y cómo se conjugaban y tensionaban las tareas en los

ámbitos

productivo y reproductivo para las mujeres en ámbitos rurales.

La elaboración

de los “textos paralelos” llevó entre tres y cuatro

meses.

En

simultáneo, desde Compresión y producción de

textos se dedicaron a buscar

en internet información sobre sus propias comunidades

según su lugar de

residencia (en lo posible realizada por sus propios miembros). En

general se

encontraron con escasa o nula información y muy pocas voces

propias, en el caso

de chicos/as provenientes de bachilleratos populares del Gran Mendoza,

solo

hallaron noticias policiales. A partir de ese momento, comenzó

la búsqueda de

todo tipo de información y fuentes que les permitiera armar su

historia y su

fanzine. Desde el comienzo la profesora de informática les

brindó herramientas

para construir documentos en forma colaborativa con las docentes y dar

los

primeros pasos en alfabetización informática (Ponce,

2020).

Una vez

finalizada la búsqueda y terminados los

trabajos prácticos, hacia el final del cursado, los/as

estudiantes debían

juntar todos los “textos paralelos”, elegir una de las

dimensiones abordadas y

ampliarla. También debieron retomar algunas de las preguntas de

Adamovsky sobre

las posibles causas de los silencios e interrupciones en la

transmisión de las

memorias en sectores subalternos, realizar entrevistas y registrar sus

realidades con fotos o dibujos. En esa instancia fue sumamente

gratificante

descubrir excelentes

narradores, fotógrafos/as y dibujantes.

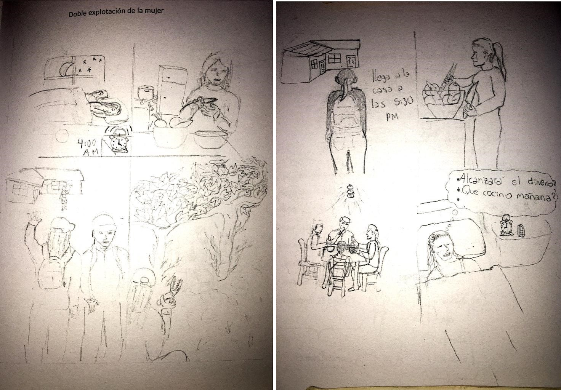

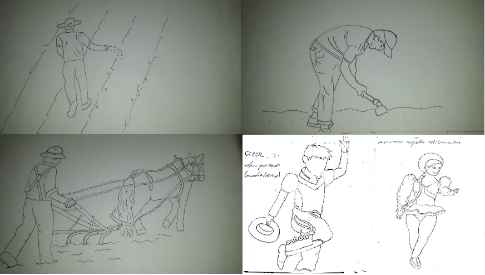

Dibujos de los y las

estudiantes de 2018 y

2019 que retratan el trabajo rural y la cultura boliviana

El tercer paso

contempló un taller de

elaboración de fanzines dictado por Gonzalo Varas e integrantes

de la fanzinera

Impar editorial (Nazareno Bravo y Diego Fiat). Los talleristas los

introdujeron

en la historia de estas publicaciones, llevaron al aula diversos

fanzines para

que los y las chicas hojearan y leyeran, y dictaron una clase

práctica sobre

cómo armar un fanzine. A partir de ese momento, y luego de

múltiples

correcciones de las docentes, que apuntaron principalmente a pulir la

capacidad

de producir un texto de modo ordenado y correcto (en gramática y

ortografía)

comenzó la elaboración de cada publicación.

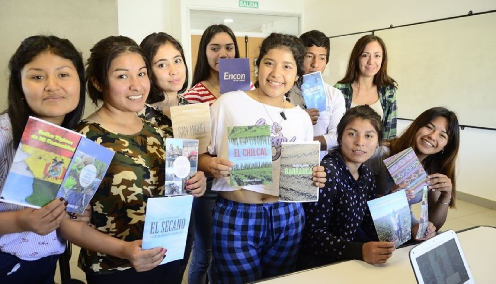

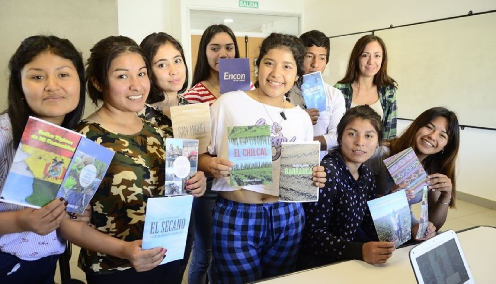

Foto de Cristian

Martínez para El Otro

diario https://elotro.com.ar/los-fanzines-nos-permitieron-contar-nuestras-costumbres-y-sentimientos/

Vale la pena

señalar que la elección del formato

fanzine se debió a que su construcción libre y flexible

permite correrse de la

estructura formal del articulo o libro. Tal como han señalado

Bravo y Alvarado.

El fanzine ha

resultado una estrategia de comunicación para grupos, colectivos

y personas que

por distintos motivos, han logrado hacerse lugar al margen de los

espacios

hegemónicos de comunicación. Fanáticxs de

algún tema, grupos políticos anti

sistémicos, movimientos de arte disruptivos y, en general,

identidades no

reconocidas y/o disidentes, son algunxs de los perfiles que prevalecen

entre

quienes apelaron al fanzine para comunicar sus ideas y dejar registro

de

discursos y perspectivas incómodas o invisibilizadas (Bravo,

Alvarado, 2020, p.

4).

En la provincia

de Mendoza desde hace unos años se

ha consolidado un circuito de autopublicaciones que ofrece encuentros

periódicos e intercambio de material en ferias. “Se trata

de un circuito

dinámico y en crecimiento que, aún sin una

coordinación centralizada y apelando

a la autogestión en tiempos de crisis económica,

gestó más de 400 publicaciones

artesanales desde el comienzo de nuestro relevamiento en 2015”

(Bravo,

Alvarado, 2020).

Durante 2018 y

2019 además, nos comunicamos con el

autor del libro base del cursado, Ezequiel Adamovsky, quien

escribió unas

palabras a modo de prólogo que quedaron impresas en cada

fanzine, cerrándose el

acto de comunicación: los/las estudiantes leyeron al autor y el

autor los/las

leyó a ellos/as. Como cierre del proceso, conseguimos los

recursos para

imprimir los fanzines y asistimos con los y las jóvenes a ferias

de fanzines

donde ellos y ellas tuvieron la oportunidad de vender y comprar

fanzines,

relatar su experiencia y acercarse a otras sumamente novedosas para

ellos/as

(Ponce, 2020).

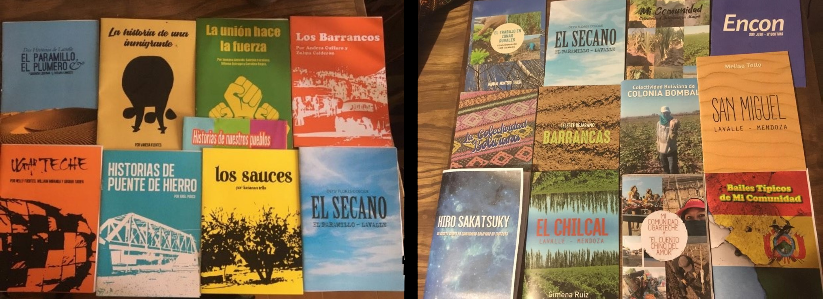

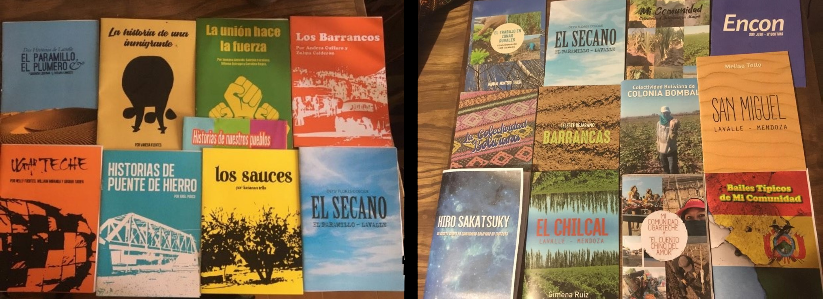

Desde 2018 se han

publicado 25 fanzines que versan

sobre múltiples temas como las condiciones laborales en el

campo, las características

de diversos trabajos informales y formales en ámbitos rurales,

la situación de

peones dedicados/as al cultivo y a la cosecha en la vitivinicultura, la

horticultura, olivicultura y la fruticultura, los trabajos

“heredados” de

generación en generación, el trabajo de migrantes en la

región de Cuyo, el

trabajo de las mujeres en los ámbitos productivo y reproductivo.

Un lugar

central ocupó la cultura boliviana en sus distintos aspectos:

comidas

(recetarios bolivianos), danzas, celebraciones religiosas, entre otras.

Fanzines 2018 y 2019

Algunas

dificultades, varios aprendizajes y grandes

desafíos para repensar la práctica pedagógica

Durante el

desarrollo de este proyecto se

abrieron novedosas instancias que nos sirvieron para repensar nuestra

práctica

como profesoras e investigadoras. En el caso de Historia, las

reflexiones que

disparaba la pregunta de Adamovsky sobre las causas de la ausencia de

registros

de historias de sectores subalternos en primera persona, fueron

reveladoras ya

que algunas de las respuestas de los y las estudiantes apuntaron a la

idea de

que el miedo y el dolor explicaban las dificultades para contar y

transmitir

sus historias.

W., un

estudiante de origen boliviano, comienza

su fanzine de esta manera “Muchas veces las clases populares no

cuentan sus

historias porque a nadie le importan. Otras veces son las mismas

personas de

esas clases quienes las olvidan por ser muy dolorosas. Quienes no viven

el

dolor no lo van a entender”. Tanto W. como otros

compañeros, todos ellos

migrantes bolivianos, señalaron que el motivo de dicha ausencia

radicaba en que

sus historias eran demasiado dolorosas para ser recordadas. En la frase

final

de W. (quienes no viven el dolor no lo van a entender) también

resulta

reveladora ya que muchos de ellos/as plantearon que “las personas

de la ciudad”

no tenían dimensión del sufrimiento y sacrificio que

implicaba ser peón rural;

y que esa imposibilidad de empatía obstaculizaba la posibilidad

de transmitir

sus experiencias. “Muchas veces he visto hombres llorando a la

orilla del

surco, no queriendo vivir más” relataba W. sumamente

conmovido.

Dibujo realizado por W. para

su fanzine

P., otra

estudiante de origen boliviano hizo

foco en el miedo: “las clases subalternas no suelen dejar

testimonios y otros

hablan por ellos porque temen ser discriminados, echados de sus

trabajos y no

poder sacar adelante a su familia” señalaba la joven,

haciendo referencia a

posibles represalias por parte de las patronales. También en esa

dirección M,

estudiante de origen huarpe hizo hincapié en la

manipulación de la información:

“a ciertos sectores no les conviene que se conozca como viven las

personas de

los sectores populares” y por ese motivo “no se les da

espacios para contar sus

historias” apuntando a la falta de escucha más que a las

ganas o posibilidades

de hablar por parte de la gente de su comunidad. Como podemos observar,

los/as

estudiantes aportaron elementos diversos para pensar este enorme

problema

historiográfico y esto interpeló la posición de la

profesora de Historia como

docente e investigadora.

Otro punto

problemático se presentó cuando

estudiantes de las comunidades huarpes se encontraron con relatos de la

historiografía local que señalaban que “los huarpes

habían desaparecido hacía

cientos de años”. Este hecho, sumado al proceso de

organización comunitaria que

desde hace años se viene desarrollando en el secano lavallino y

que ha llevado

a la conformación de once comunidades huarpes, llevó a

algunas jóvenes a

reforzar su auto identificación como pueblo huarpe. En este

punto fue

interesante observar cómo ciertas representaciones del pasado,

dominantes en

ámbitos académicos, fueron cuestionadas y puestas en

tensión por los/as propios

protagonistas. De esta experiencia pedagógica salieron varios

fanzines que

reconstruyen las historias y la cultura de esas comunidades.

Por

último, un aspecto que interpeló

especialmente a las estudiantes mujeres y que atravesó todo el

trabajo en

taller se vinculó a las relaciones entre los géneros

sexuales al interior de

sus comunidades de pertenencia, a partir de en lo que Adamovsky

denomina en su

libro “la doble explotación de las mujeres”. En esa

dirección, varias

estudiantes reconstruyeron las condiciones de trabajo de las mujeres en

las

fincas, demostrando cómo a las pesadas faenas en el campo, se

les suman las

tareas reproductivas y de cuidado, que en zonas rurales son aún

más pesadas

debido a la falta de comodidades y servicios. En ese sentido P.

decidió contar

la historia de Santusa, un personaje ficcional que representaba a la

laboriosa

mujer boliviana:

Ella es

boliviana, de baja estatura, de tez morena, con unos kilos de

más (…) Santusa

se levanta a las 4:30 am, prepara botellas de agua para tomar durante

el día,

la comida que le va a dejar a sus hijxs y la que se va a llevar ella y

su

marido al trabajo (…) A las 18 llega a su casa muy cansada,

limpia, cocina,

lava la ropa del trabajo (a mano) y recién se acuesta a

descansar (…) Los

sábados es día de pago, sale a “la ruta”

cerca del mediodía a ver si le pagan,

ya que hay semanas que los jefes no les pagan su semana laboral

“porque no

tienen plata para pagarle a los peones”. Después de cobrar

vuelve para su casa

a continuar con las labores domésticas. Los días domingos

sale al “persa”

(feria donde venden de todo), compra los alimentos que va a necesitar

para

poder comer durante la semana y regresa a su vivienda.

Luego de la

descripción de la faena diaria, P.

reflexionaba sobre los efectos de la doble jornada de trabajo sobre la

salud de

Santusa:

Todos esos

días de trabajo en el frio han enfermado a Santusa que tiene

mucha tos, fiebre,

le duelen las manos y algunas partes del cuerpo. Pero así sale a

trabajar, ella

sola se automedica para aliviar, disminuir los dolores y poder aguantar

en el

trabajo. Ella pese al mal estado de salud sigue trabajando directa e

indirectamente, pues lo hace para poder sobrevivir y por “amor".

Las comillas

de la palabra amor vienen a poner

en cuestión la difundida idea de que las mujeres realizan tareas

de cuidado no

porque les hayan sido históricamente asignadas sino “por

amor”. El fanzine que

se tituló “El cuento chino del amor” finaliza con la

siguiente reflexión: “Por

mucho tiempo, a lo largo de la historia, y se puede decir que hasta la

actualidad nos han hecho creer que realizar las tareas

domésticas es algo

natural en nosotras y que lo realizamos por “amor” o por el

simple hecho de

tener un cuerpo de mujer”. Con ese cierre P. denuncia la

situación de extrema

precariedad en que viven y trabajan las mujeres de su comunidad,

desnaturalizando la asignación de las mujeres a las tareas

domésticas.

Fanzine de P. sobre su

comunidad

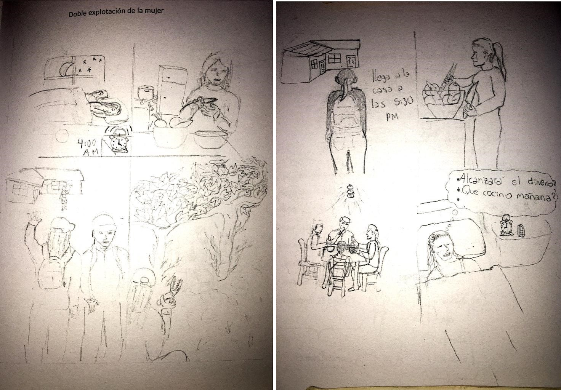

También

N. otra estudiante de familia boliviana

relató una historia similar, sólo que describió

las tareas productivas y

reproductivas de las mujeres de su comunidad a través de una

historieta:

Historieta de N. en el fanzine

“Ugarteche”

Por

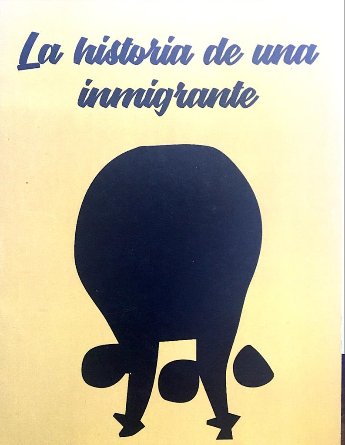

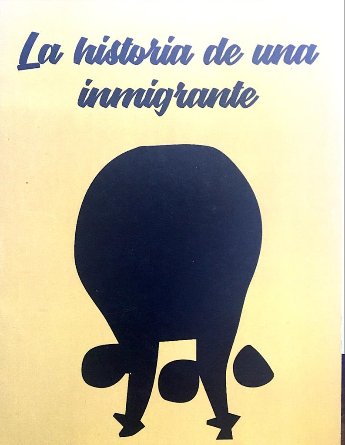

último y también en relación con las

historias protagonizadas por mujeres, V. decidió investigar y

relatar la

trayectoria migrante de su mamá, desde Bolivia hasta Mendoza.

Este caso fue

particularmente problemático debido a que el proceso de

investigación fue muy

movilizante para ella, al encontrase con una historia marcada por el

dolor, la

violencia y abusos de distinto tipo. Cada clase V. lloró al

compartir la nueva

información que iba obteniendo. Este caso excedió las

paredes del aula ya que

tuvimos que recurrir a la secretaría DDHH de la Corte para

denunciar la

situación de su mamá y sus once hijos/as en la finca en

la que vivían. Pese a

contar con toda la información necesaria, V. anunció que

no realizaría su

fanzine, decisión que las docentes respetamos. No obstante,

luego de unos meses

se decidió a escribir “Historia de una migrante”

donde reconstruyó y puso en

valor la historia de su mamá.

Fanzine de V.

Unas

pocas notas finales y muchas preguntas

Brevemente

diremos que algunas notas comunes a

todos los casos fueron: la dificultad para rastrear la historia

familiar, el

desconocimiento -total en algunos casos- de dicha historia, la escasa

comunicación con los adultos de la familia, la discontinuidad en

las historias

de vida debido a importantes y repetidos silencios; y el entusiasmo,

así como

el miedo y la angustia en algunos casos, al reconstruir la propia

historia.

La idea de

realizar este proyecto surgió a partir

de una preocupación que tenemos como docentes en relación

con la distancia que

suele existir entre los contenidos (en este caso de Ciencias Sociales y

Humanas) que circulan en escuelas y universidades, y las necesidades e

intereses de estudiantes. Siguiendo a Laura Benadiba, entendemos que

“en la

transmisión del pasado se encuentra la llave para comprender el

presente, y

principalmente para valorarlo desde una actitud crítica y

activa” (Benadiba,

2007, p.13). Y que si bien existen diversas formas de transmitir el

pasado

“todas son válidas en la medida en que sean significativas

tanto para

nosotros/as como para los/as alumnos/as (…) cuando el alumno

logra reconocerse

como parte del proceso histórico (Benadiba, 2007, p.13).

En esa

dirección, esta experiencia ha posibilitado

trabajar contenidos teóricos a

través de

vivencias de los/as estudiantes y

adquirir habilidades de escritura mediante temáticas que son de

su interés. Sin

embargo, la carga emocional que despierta por momentos puede

convertirse en un

obstáculo. Si bien en general los y las chicas/as transitaron

con entusiasmo y

alegría el proceso, las situaciones de angustia vividas en el

aula pusieron de manifiesto

nuestras limitaciones como

docentes, y esto nos llevó a

extremar la vigilancia ética. Aquí

se hace necesario retomar el planteo

interpelador de Gayatri Spivak cuando advierte que el conocimiento

académico

también actúa, consciente o inconscientemente,

reproduciendo la subalternidad

cuando intenta representarla, ya que en este acto de dar espacio

enunciativo al

habla de los silenciados y las silenciadas coloca el discurso de los

sectores

populares en el lugar del Otro. Aunque este proyecto apuntó a

que las personas

escribieran en primera persona sus experiencias, nos preguntamos si

nuestro

interés por impulsar a los y las jóvenes a bucear en su

historia puede resultar

inoportuno en algunos casos. En esa dirección también nos

preguntamos: hasta

qué punto nosotras estamos incidiendo en las construcciones

memoriales de

otros/as, si solicitar información acerca de hechos silenciados

implica algún

tipo de violencia y si nos corresponde o no corregir ciertas formas de

expresarse de los /as chicos/as que si bien no son

“adecuadas” en ámbitos

académicas son propias y legítimas en sus entornos (por

ejemplo, la expresión

“llevar finca” para describir sus actividades). Estos son

solo algunos de los

interrogantes con los que cerramos este breve relato sobre una

experiencia

pedagógica que nos ha dado enormes satisfacciones y que nos

interpela día a día

en nuestras prácticas docentes e investigativas.

Referencias

Adamovsky, E.

(2012). Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880

hasta

2003. Sudamericana.

Bravo N. y M. Alvarado

(2020) Modulaciones fanzineras en la frontera academia/activismos de

los

feminismos del sur. Revista Intersticios de la política y la

cultura, 17, pp.

201-224. En

Benadiba L. (2007)

Historia Oral, relatos y memorias. Maipue

Cuesta Bustillo J.

(2007). Curso de Doctorado. Univ. de La Plata. Mimeo inédito

Gramsci A. (1985)

Antología. Siglo veintiuno.

Galeano E. (1989).

El libro de los abrazos. Siglo veintiuno.

Halbwachs,

M. (2004)

Los marcos sociales de la memoria. Antropos.

Jara, O. H.

(2013). La sistematización de experiencias. Para otros mundos

posibles.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Imdec.

Ponce P.

(2020). Vivir la comunicación en el aula. mimeo inédito.

Rodriguez Agüero

L., Grasselli F. (2008). El testimonio como herramienta para la

reconstrucción

de la memoria de los sectores subalternos. En Ciriza Alejandra (coord)

Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, política y

memoria. Perspectivas

subalternas, Posta editorial.

Rodriguez Agüero

L., Huertas M. (2010) Acerca de los silencios en las trayectorias de

vida” IV

Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos “La

Travesía de la libertad

ante el Bicentenario”, realizado del 10 al 12 de marzo de 2010,

en la Facultad

de Filosofía y Letras de la UNCu,

Thompson, P.

(2003) Historia Oral y Contemporaneidad. En Anuario de Historia,

memoria y

pasado reciente de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de

Rosario. Homo Sapiens.

Sautu R. (2004)

(comp) El método biográfico. La reconstrucción de

las sociedades a partir del

testimonio de los actores. Lumiere.

Spivak, G. (2003).

"¿Puede hablar el subalterno?" En: Revista Colombiana de

Antropología,

Vol.39, enero-diciembre de 2003, pp.297-364.

Agradezco la lectura a Flor Linardelli y Daniela Pelu

Pessolano.

Nos referimos al conocido trabajo de esta autora"

¿Puede

hablar el subalterno?" En: Revista Colombiana de

Antropología, Vol.39,

enero-diciembre de

2003, pp.297-364.

El pueblo huarpe, originario de la región de

Cuyo, se ubicaba a la

llegada de la conquista española, en las actuales provincias de

San Juan, San

Luis y Mendoza (Argentina) y hablaban las lenguas allentiac y milcayac.

Actualmente, los y las descendientes de los huarpes en Mendoza,

están

organizados en once comunidades ubicadas en el denominado Secano

ubicado en el

departamento de Lavalle.

Parte de estas reflexiones se vieron reflejadas en dos

trabajos

previos: Rodriguez Agüero L., Grasselli F. (2008). El testimonio

como

herramienta para la reconstrucción de la memoria de los sectores

subalternos.

En Ciriza Alejandra (coord). Intervenciones sobre ciudadanía de

mujeres,

política y memoria. Perspectivas subalternas, Posta editorial; y

Rodriguez

Agüero L., Huertas M. (2010) “Acerca de los silencios en las

trayectorias de

vida” IV Congreso Interoceánico de Estudios

Latinoamericanos “La Travesía de la

libertad ante el Bicentenario”, realizado del 10 al 12 de marzo

de 2010, en la

Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.

[5]

Se entiende por marco

de la memoria, “no

solamente el conjunto de las nociones que podemos percibir en cada

momento,

puesto que ellas se encuentran más o menos en el campo de

nuestra conciencia,

sino todas aquellas en que se alcanza partiendo

de

éstas por una operación del espíritu

análoga al simple razonamiento” (Halbwachs, 2004, p.

156).

Adamovsky, E. (2012). Historia de las clases populares

en la

Argentina. Desde 1880 hasta 2003. Sudamericana.